Grundlagen der Wärmebehandlung: Unterschied zwischen den Versionen

Horsch (Diskussion | Beiträge) (→Härte nach Volumenerwärmung) |

Horsch (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |

||

| Zeile 11: | Zeile 11: | ||

|'''Wärmebehandlung ist eine folge von Wärmebehandlungsschritten, in deren Verlauf ein Werkstück ganz oder teilweise Zeit-Temperatur-Folgen unterworfen wird, um eine Änderung seiner Eigenschaften und/oder seines Gefüges herbeizuführen. Gegebenenfalls kann während der Behandlung die chemische Zusammensetzung des Werkstoffes geändert werden (siehe thermochemische Behandlung).''' <ref>Arnold Horsch, ''Grundlagen der Härteprüfung'', Vortrag, 63. Härtereikolloquium, Wiesbaden, 2007</ref> | |'''Wärmebehandlung ist eine folge von Wärmebehandlungsschritten, in deren Verlauf ein Werkstück ganz oder teilweise Zeit-Temperatur-Folgen unterworfen wird, um eine Änderung seiner Eigenschaften und/oder seines Gefüges herbeizuführen. Gegebenenfalls kann während der Behandlung die chemische Zusammensetzung des Werkstoffes geändert werden (siehe thermochemische Behandlung).''' <ref>Arnold Horsch, ''Grundlagen der Härteprüfung'', Vortrag, 63. Härtereikolloquium, Wiesbaden, 2007</ref> | ||

|} | |} | ||

| + | |||

| + | Entsprechen dem Ziel des Verfahrens wird die Wärmebehandlung durch folgende Angaben charakterisiert: | ||

| + | * Art des Erwärmens | ||

| + | * Haltetemperatur | ||

| + | * Haltedauer | ||

| + | * Art des Abkühlens (Ofen-, Luft-, Öl-, Wasserabkühlung) | ||

| + | Ziel einer Wärmebehandlung kann beispielsweise sein: | ||

| + | * Verbesserung der Bearbeitbarkeit (Weichglühen) | ||

| + | * Arbeitsgang der Erzeugung (Härten von Werkzeugen) | ||

| + | * Verbesserung der mechanischen Eigenschaften (Vergüten von Stahl, Aushärten von Al-Legierungen) | ||

| + | * Verminderung des Verschleißes (Randschichthärten von Zahnrädern) | ||

| + | * Beseitigung von Kaltverfestigung (Rekristallisationsglühen) | ||

| + | * Abbau von Bearbeitungs- Guss- oder Schweißspannungen (Spannungsarmglühen) | ||

='''Die verschiedenen Wärmbehandlungsverfahren'''= | ='''Die verschiedenen Wärmbehandlungsverfahren'''= | ||

Version vom 4. Dezember 2016, 12:02 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Die Wärmebehandlung von Werkstoffen legt im Wesentlichen seine Eigenschaften fest. Die Kenntnisse über die Vorgänge in metallischen Werkstoffen bei der Wärmebehandlung erlauben dem Anwender daher die gezielte Optimierung von Bauteilen – passend zur Verwendung.

In diesem Kapitel wird die Wärmebehandlung von Stahl und Eisenwerkstoffen behandelt. Es werden nicht die Grundlagen der Metallkunde erläutert sondern nur die Verfahren beschrieben.

Wenn wir über Wärmebehandlung sprechen benötigen wir erst ein mal eine Definition.

| Definition Wärmebehandlung |

| Wärmebehandlung ist eine folge von Wärmebehandlungsschritten, in deren Verlauf ein Werkstück ganz oder teilweise Zeit-Temperatur-Folgen unterworfen wird, um eine Änderung seiner Eigenschaften und/oder seines Gefüges herbeizuführen. Gegebenenfalls kann während der Behandlung die chemische Zusammensetzung des Werkstoffes geändert werden (siehe thermochemische Behandlung). [1] |

Entsprechen dem Ziel des Verfahrens wird die Wärmebehandlung durch folgende Angaben charakterisiert:

- Art des Erwärmens

- Haltetemperatur

- Haltedauer

- Art des Abkühlens (Ofen-, Luft-, Öl-, Wasserabkühlung)

Ziel einer Wärmebehandlung kann beispielsweise sein:

- Verbesserung der Bearbeitbarkeit (Weichglühen)

- Arbeitsgang der Erzeugung (Härten von Werkzeugen)

- Verbesserung der mechanischen Eigenschaften (Vergüten von Stahl, Aushärten von Al-Legierungen)

- Verminderung des Verschleißes (Randschichthärten von Zahnrädern)

- Beseitigung von Kaltverfestigung (Rekristallisationsglühen)

- Abbau von Bearbeitungs- Guss- oder Schweißspannungen (Spannungsarmglühen)

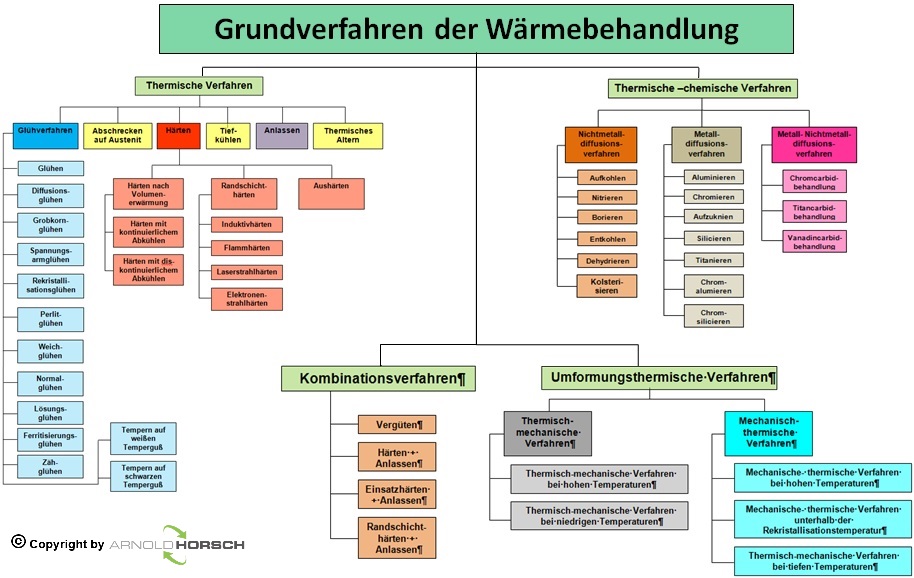

Die verschiedenen Wärmbehandlungsverfahren

Unterschieden werden die Wärmebehandlungsverfahren in 4 Hauptgruppen:

- Thermische Verfahren

- Thermisch chemische Verfahren

- Kombinationsverfahren

- Umformungsthermische Verfahren

| Grundverfahren der Wärmebehandlung [2] [3] |

|

Thermische Verfahren

Härten nach Volumenerwärmung

Unter Härten versteht man eine Wärmebehandlung bestehend aus Austenitisieren und Abkühlen unter solchen Bedingungen, dass eine Härtezunahme durch mehr oder weniger vollständige Umwandlung des Austenits in der Regel in Martensit erfolgt. Das Austenitisieren ist der Behandlungsschritt, in dem das Werkstück auf Austenitisierungstemperatur gebracht wird und durch vollständige Phasenumwandlung und Carbidauflösung die Matrix des Stahls austenitisch wird. Nach dem Austenitisieren erfolgt das Abkühlen. Damit das gesamte Werkstück ein martensitisches Gefüge annimmt, muss die Geschwindigkeit des „Temperatursturzes“ größer sein als die sogenannte kritische Abkühlgeschwindigkeit des jeweiligen Stahls. Das Abkühlen kann in verschiedenen Medien erfolgen, die sich charakteristisch durch ihre Abkühlwirkung in den verschiedenen Temperaturbereichen unterscheiden (Öl, Abschrecklösung, Wasser, Luft, Stickstoff). Nach dem Härten besteht das Gefüge, untereutektoider Stähle aus Martensit + evtl. Restaustenit und übereutekoider Stähle üblicherweise aus Martensit + Restaustenit + Carbid. Dem Anteil dieser Phasen ist z.B. bei der Wärmebehandlung von Werkzeugstählen große Bedeutung beizumessen, da Eigenschaften wie Verschleißfestigkeit und Maßhaltigkeit vom Gefügezustand nach dem Härten beeinflusst werden.[4]

Voraussetzung für die Härtbarkeit eines Stahles ohne jegliche Vorbehandlung ist ein Kohlenstoffgehalt von mindestens 0,3%. Bei Werkstücken mit kleinen Abmessungen kann eine vollständige Martensitbildung über den gesamten Querschnitt erfolgen (Durchhärtung). Bei großen Abmessungen wird die kritische Abkühlgeschwindigkeit nur bis zu einer bestimmten Tiefe erreicht (Einhärtung). Die Einhärtungstiefe ist abhängig von:

- dem Querschnitt des Werkstückes

- der kritischen Abkühlgeschwindigkeit des Werkstoffes (beeinflussbar durch Legierungselemente)

- dem Kühlvermögen des Abkühlmittels

Die erreichbare Höchsthärte (Aufhärtung) ist allein vom Kohlenstoffgehalt abhängig, der zum Zeitpunkt des Abschreckens im Austenit gelöst war. Die Legierungselemente beeinflussen nur die Durchhärtung. Die maximal erreichbare Härte bei 100%iger Umwandlung zum Martensit liegt bei ca. 66 HRC (Rockwellhärteeinheiten) und wird bei ungefähr 0,8% des im γ-Mischkristall gelösten Kohlenstoffes erreicht.

C+Leg.-Einfluss.jpg

Anlassen

Der beim Härten mit der Martensitbildung bewusst realisierte Ungleichgewichtszustand soll durch Erwärmen unterhalb Ac1, auch als Anlassen bezeichnet, in einen dem Gleichgewicht näheren Zustand überführt werden. Wegen der großen Härte und Sprödigkeit des Martensits werden die technischen Gebrauchseigenschaften eines Stahles erst durch Anlassen erreicht. Die sich einstellenden Gefügeänderungen sind abhängig von den Anlasstemperaturen und Anlasszeiten, wobei im Stahl vorhandene Legierungselemente die Anlassstufen zu höheren Temperaturen verschieben.

- Anlassstufe: 80 - 150° C

- Verringerung der tetragonalen Verzerrung durch Diffusion der auf Zwischengitterplätzen zwangsgelösten Kohlenstoffatome → Bildung des kubischen Martensits und ε- (Ungleichgewichts-) Carbids (Volumenverringerung)

- Anlassstufe: 130 - 290°C

- Umwandlung des Restaustenits in kubischen Martensit (Volumenzunahme)

Vergüten

Vergüten ist die unmittelbare Verbindung der Verfahren Härten und nachfolgendes Anlassen, und zwar bei höheren Temperaturen (350 – 700°C), zur Erzielung hoher Zähigkeit bei entsprechender Festigkeit. Es wird angewendet bei Stählen mit 0,2 – 0,6% Kohlenstoff (Vergütungsstähle). Durch eine Gefügeverfeinerung hinsichtlich der Korn- und Karbidgröße sowie der Karbidverteilung werden beim Vergüten die genannten mechanischen Eigenschaften erreicht. Die erreichbaren Verbesserungen der mechanischen Eigenschaften sind querschnittsabhängig. Eine Durchvergütung größerer Querschnitte ist nur bei legierten Stählen möglich. Gegenüber dem normalisierten Zustand wird durch Vergüten eine erhebliche Zunahme der Festigkeit bei geringer Abnahme der Zähigkeitseigenschaften erreicht.

Thermisch chemische Verfahren

Kombinationsverfahren

Umformungsthermische Verfahren

- ↑ Arnold Horsch, Grundlagen der Härteprüfung, Vortrag, 63. Härtereikolloquium, Wiesbaden, 2007

- ↑ H.J. Eckstein Herausgeber, Technologie der Wärmebehandlung von Stahl, VEB Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig

- ↑ TGL 21862/01, Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen - Klassifizierung und Terminologie der Grundverfahren, 1982, Norm der DDR

- ↑ EFD Härterei, K. Hirsch, H. Stiele, HH-R01-D01-HAERTEN-GRUNDLAGEN.DOC, Versionsdatum : 29.01.2006, Quellen: EFD- Archiv, Rübig, Ipsen, Industrieverband für Härtetechnik (IHT) Grundlagen der Wärmebehandlung & Härtetechnik