Allgemeine Bergriffe der Metallographie: Unterschied zwischen den Versionen

Horsch (Diskussion | Beiträge) (→Entkohlungstiefe) |

Horsch (Diskussion | Beiträge) (→nadelige Struktur von Gusseisen) |

||

| Zeile 150: | Zeile 150: | ||

=='''nadelige Struktur von Gusseisen'''== | =='''nadelige Struktur von Gusseisen'''== | ||

| − | graues Gusseisen mit Kugelgraphit. Es unterscheidet sich vom grauen Gusseisen mit Lamellengraphit in seiner chemischen Zusammensetzung lediglich durch die Zugabe von Magnesium (von 0,04 % bis 0,06 %), Cer und seltenen Erden, welche die Bildung des Kugelgraphits beeinflussen. | + | graues Gusseisen mit Kugelgraphit. Es unterscheidet sich vom grauen Gusseisen mit Lamellengraphit in seiner chemischen Zusammensetzung lediglich durch die Zugabe von Magnesium (von 0,04 % bis 0,06 %), Cer und seltenen Erden, welche die Bildung des Kugelgraphits beeinflussen.<br> |

'''ANMERKUNG''' | '''ANMERKUNG''' | ||

<br>Üblicherweise wird Gusseisen mit nadeliger Struktur einer Wärmebehandlung unterzogen, z. B. Austempern, Normalglühen, Abschrecken und Anlassen. | <br>Üblicherweise wird Gusseisen mit nadeliger Struktur einer Wärmebehandlung unterzogen, z. B. Austempern, Normalglühen, Abschrecken und Anlassen. | ||

Version vom 22. Dezember 2019, 12:30 Uhr

Ich biete zu diesem Thema die Seminare Metallographie in der Praxis Teil 1 und Teil 2 an.

Schauen Sie auf meiner Homepage vorbei und sichern Sie sich Ihren Platz!

Verlinkte Seiten

- Hauptseite Metallographie

- Definition der Gefügebestandteile

- Hauptseite Werkstoffprüfung

- Zur Hauptseite

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitung

- 2 Fachbegriffe der Metallographie

- 2.1 Ätzen

- 2.2 Ätzmittel

- 2.3 Baumann oder Schwefelabdruck

- 2.4 Bildreihe

- 2.5 Carbidzeilen

- 2.6 Dendriten

- 2.7 Einbetten

- 2.8 Einformung

- 2.9 Einhärtungsschicht

- 2.10 Entkohlung

- 2.11 Entkohlungstiefe

- 2.12 eutektoidische Umwandlung

- 2.13 Gefügebestandteile

- 2.14 intermetallische Verbindung

- 2.15 Korn

- 2.16 Korngrenze

- 2.17 Korngröße

- 2.18 Lösung feste

- 2.19 Makrogefüge

- 2.20 Materialografie

- 2.21 Metallmikroskop

- 2.22 Metallografie

- 2.23 Metallographische Präparation

- 2.24 Metallographische Untersuchung

- 2.25 Mikrogefüge

- 2.26 Mischkristall

- 2.27 nadelige Struktur von Gusseisen

- 2.28 nadelförmiges Gefüge

- 2.29 Orientierung

- 2.30 Netzwerk

- 2.31 Orientierung

- 2.32 Oxidation

- 2.33 Phase

- 2.34 Polieren

- 2.35 Primärgefüge

- 2.36 Primärkorn

- 2.37 Randoxidation

- 2.38 Riss

- 2.39 Schleifen

- 2.40 Schliff

- 2.41 Schlifflage/Schliffrichtung

- 2.42 Segregation

- 2.43 Sekundärgefüge

- 2.44 Sekundärkorn

- 2.45 Trennen

- 2.46 Überlappung - Überwalzung

- 2.47 Verbrennung

- 2.48 Versetzung

- 2.49 voreutektoidische Ausscheidung

- 2.50 Widmannstätten-Struktur

- 2.51 Zeilengefüge / Zeiligkeit

- 3 Einzelnachweise

Einleitung

Neben den Definition der Gefügebestandteile gibt es noch ein Vielzahl weitere Fachbegriffe die hier nachfolgend erklärt und definiert werden. Hier werden nicht die einzelnen Definition der Gefügebestandteile angegeben, sondern Begriffe die zur Gefügebeschreibung und zur Probenpräparation eingesetzt werden. Gefügedefinitionen und Gefügebeschreibungen finde Sie hier, zu den Definitionen der Gefügebestandteile.

- Um alle Missverständnisse zu vermeiden die bei der Interpretation von Fachbegriffen entstehen, habe ich mir die Mühe gemacht aus unterschiedlichen Literaturstellen und Normen einen Glossar über die Wortbedeutungen der einzelnen Fachbegriffe der Werkstoffprüfungen, der Wärmebehandlungsverfahren und weiterer Bedeutungen mit Ihren Definitionen, zu erstellen. Die in diesem Glossar angegebenen Definitionen stammen aus den relevanten DIN EN ISO Normen und aus Fachbüchern und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, werden aber ständig ergänzt.

- Diesen Glossar können Sie bei mir kostenlos anfordern, unter - info@arnold-horsch.de

Persönliche Anmerkung

- Das falsche wiederholen und anwenden von Fachbegriffen der Metallographie (auch in Fachbüchern) außerhalb der international anerkannten Gefügedefinitionen und Gefügebeschreibungen macht diese nicht richtiger. Die wesentlichen Standardwerke der Metallographie und der Gefügedefinitionen und Gefügebeschreibungen werden leider kaum noch gelesen bzw. sind den Anwendern offenbar gar nicht bekannt, anders lassen sich manche Gefügebeschreibungen nicht erklären. Lesen kann bekanntlich weiterhelfen, was aber nicht weiter hilft ist das weitergeben falscher Fachbegriffe. Die folgende Literatur sollte bekannt und gelesen worden sein, wenn Metallograpie und Gefügebeurteilungen an Eisen und Stahl durchgeführt werden [1] [2] [3] [4] [5][6].

Fachbegriffe der Metallographie

Ätzen

Dient zur Sichtbarmachung der verschiedenen Gefügebestandteile mittels eines Ätzmittels, kontrollierter bevorzugter Angriff auf eine Metalloberfläche, um strukturelle Details aufzudecken[6].

ASTM Definition[6]

etching—controlled preferential attack on a metal surface for the purpose of revealing structural details.

Ätzmittel

Säure, Laugen oder deren Gemische zum anätzen von Proben.

Baumann oder Schwefelabdruck

Mit Hilfe des Baumann- oder Schwefelabdruckes können Schwefelseigerungen sofort auf photographischem Papier festgehalten werden. Bromsilberpapier wird mit 5%iger Schwefelsäure (bei Tageslicht) getränkt und der Schliff je nach dem S-Gehalt 1 bis 5 Minuten lang aufgedrückt. Das Papier wird normal fixiert und gewässert. Die Schwefelseigerungen erscheinen Schwarzbraun[4]. Dies ermöglicht Vergleiche und Bewertungen der Stahlqualität.

Bildreihe

Darstellung bestimmter Merkmale des Werkstoffgefüges in mehr oder weniger regelmäßiger Abstufung in einer Reihe von Bildvorlagen zur einfachen, aber hinreichend genauen Beurteilung des Gefüges, insbesondere bei laufenden Prüfungen (z.B. Bildreihe der Karbidausbildung, der Graphitausbildung, der nichtmetallischen Einschlüsse u.a.. Enthalten in z.B. Stahl-Eisen-Prüfblätter, ISO Normen).

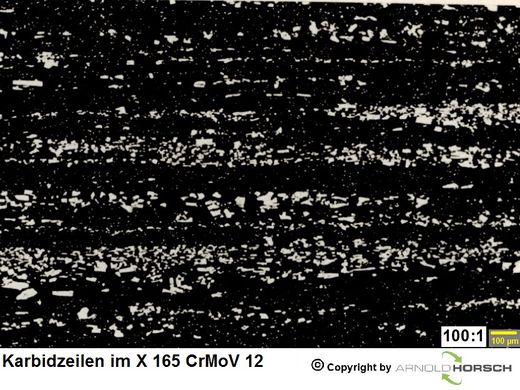

Carbidzeilen

Ansammlung von Carbiden in Zeilenform vorwiegend in hochkohlenstoffhaltigen Stählen z.B. Schellarbeitsstahl, Kaltarbeitsstahl usw., aber auch in Stählen mit weniger Karbid bildenden Legierungselementen, wie 100Cr6.

Dendriten

Das Erstarrungsgefüge eines Gußblockes oder eines Gußstückes bildet sich nach sehr komplexen Gesetzen. Atomar gesehen ist die Erstarrung der Übergang von einem ungeordneten Zustand zu einem geordneten Zustand.[3]

Die Erstarrung verläuft in der sogenannten dentritischen Struktur [als Dendriten (von griechisch déndron „Baum“) bezeichnet man in der Metallo- und Kristallographie baum- oder strauchartige Kristallstrukturen], diese können im festen Zustand durch ätzen sichtbar gemacht werden.

ASTM Definition[6]

dendrites—crystals, usually formed during solidification or sublimation, which are characterized by a tree-like pattern composed of many branches; pine-tree or fir-tree crystals.

Einbetten

Einbetten einer metallographischen Probe in Kunststoff oder anderen Einbettmitteln.

Einformung

Gestaltänderung von Karbidteilchen, z. B. Zementitlamellen, in eine beständigere kugelige Form

Einhärtungsschicht

durch abkühlen (abschrecken) gehärtete Randschicht eines Werkstückes, deren Dicke im Allgemeinen durch die Einhärtungstiefe festgelegt ist. Sie kann durch Härten oder eine Thermochemische Wärmebehandlung mit anschließendem abkühlen (abschrecken) erzeugt werden.

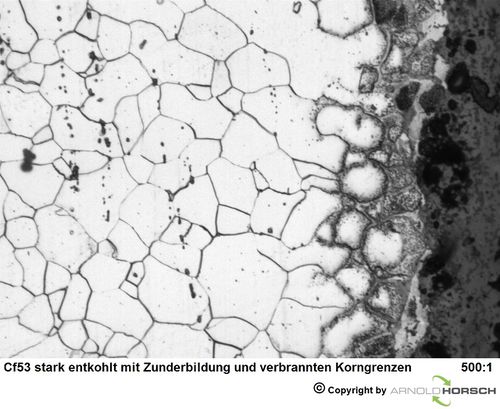

Entkohlung

Verringerung des Kohlenstoffgehaltes in der Randschicht eines Werkstückes.

ANMERKUNG Dies kann ein teilweiser (Abkohlung) oder ein nahezu vollständiger Entzug (Auskohlung) des Kohlenstoffes sein, beide Entkohlungsarten zusammen werden als „Gesamtentkohlung“ bezeichnet[9].

ASTM Definition[6]

decarburization—loss of carbon from the surface of a carbon containing alloy due to a reaction with one or more chemical substances in a medium that contacts the surface. Decarburization may be either

(1) partial, that is, where carbon content is less than the unaffected interior but greater than the room temperature solubility limit of carbon in ferrite

or

(2) complete, that is, where carbon content is less than the solubility limit of carbon in ferrite so that only ferrite is present.

Entkohlungstiefe

Abstand von der Oberfläche eines Werkstückes bis zu einer die Dicke der entkohlten Schicht kennzeichnenden Grenze, ermittelt nach DIN EN ISO 3887 [9].

ANMERKUNG

Diese Grenze ist je nach Art der Entkohlung unterschiedlich und kann durch Verweisung auf einen Gefügezustand, Härtewert oder den Kohlenstoffgehalt des unveränderten Grundwerkstoffes (siehe DIN EN ISO 3887) oder einen anderen festgelegten Kohlenstoffgehalt gekennzeichnet werden[9].

eutektoidische Umwandlung

reversible Umwandlung von Austenit in Perlit (Ferrit und Zementit), die bei einer konstanten Temperatur abläuft, feste Lösung Mischkristall homogene, feste, kristalline Phase aus zwei oder mehreren Elementen.

Gefügebestandteile

Bestandteile der einzelnen vorhandenen Strukturen (Gefüge) wie, Perlit, Martensit, Bainit, Austenit, Restaustenit, Carbiden und anderen Phasen, in verschiedenen Prozentzahlen

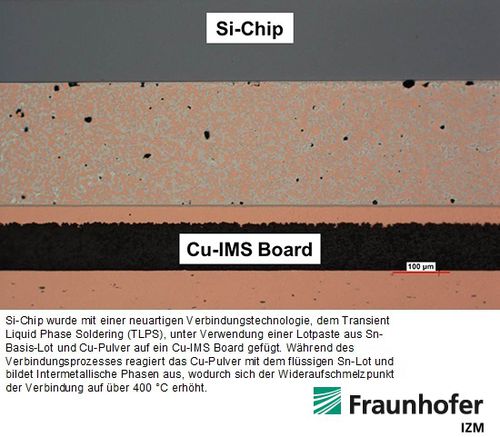

intermetallische Verbindung

Verbindung von zwei oder mehreren Metallen mit anderen physikalischen Eigenschaften und anderer Kristallstruktur als die der reinen Metalle oder ihrer festen Lösungen

Korn

Kristallit, Einzelkristall einer vielkristallinen Gestalt (oder Form).

ASTM Definition[6]

grain—an individual crystallite in metals.

Korngrenze

Grenzfläche zwischen zwei Körnern mit unterschiedlicher kristallographischer Orientierung

Korngröße

Kenngröße für die Abmessungen eines Korns, wie im metallographischen Schliff sichtbar; siehe ISO 643 oder ASTM E112.

Die Korngröße ist ein Maß für den Raum- insbesondere den Flächeninhalt der als „idealen Körper“ vorgestellten Kristallite innerhalb eines Kristallhaufwerkes. Die „Korngröße“ gibt in der Regel ein Mittel über mehrere Körner an und wird durch Vergleich mit Bildreihen, Linienschnittverfahren und Bildanalytisch ermittelt.

ANMERKUNG

Die Art des Korns sollte angegeben werden, z. B. austenitisch, ferritisch, usw..

Prüfung nach McQuaid-Ehn

Prüfverfahren zur Bestimmung der scheinbaren Austenitkorngröße von Einsatzstählen. Die Prüfergebnisse werden als von 1 aufsteigende Kennzahlenreihe dargestellt, für weitere Informationen siehe ISO 643

Lösung feste

Siehe Mischkristall

Makrogefüge

Gefüge eines Werkstoffes, das mit bloßem Auge oder nur geringer optischer Vergrößerung (Lupe) erkennbar ist.

Materialografie

Unter dem Begriff der Materialographie werden alle Methoden zur Gefüge- und Strukturuntersuchung von Werkstoffen (auch nicht Metallen) zusammengefasst. Das beinhaltet die Probenpräparationsverfahren, die verschiedensten mikroskopischen Methoden einschließlich der Elektronenmikroskopie und der hoch auflösenden Röntgen-Computertomographie sowie die Analyse, Bewertung und Dokumentation der mikroskopischen Untersuchungsergebnisse.[2]

Dies ist eine im deutschen Sprachgebrauch eingeführte neue Definition, die den Begriff der Metallographie nicht ersetzen kann, in diesem WIKI wird der Begriff ausdrücklich nicht benutzt. Materialografie ist ein Kunstwort welches geschaffen wurde um die „metallographischen“ Prüfmethoden, die heute auch bei anderen als metallischen Werkstoffen eingesetzt werden neu zu benennen. Dieser Begriff wird immer öfter bei der Untersuchung von Metallen eingesetzt, dies ist falsch, auch wenn immer mehr Fachleute diesen Begriff verwenden wird es nicht richtiger.

Metallmikroskop

Ein Metallmikroskop hat die Aufgabe, die Beobachtung und Auswertung einer geätzten oder ungeätzten Probenoberfläche zu ermöglichen.

ASTM Definition[6]

microscope—an instrument capable of producing a magnified image of a small object.

Metallografie

Die Metallographie ist eine metallkundliche Untersuchungsmethode. Sie umfasst die optische Untersuchung einer Metallprobe mit dem Ziel einer qualitativen und quantitativen Beschreibung des Gefüges. Es sind dabei makroskopische, mikroskopische und elektronenmikroskopische Gefügebetrachtungen zu unterscheiden.

Metallographische Präparation

Herstellung einer metallographischen Probe, mit den verschiedenen Präparationsschritten, zur Sichtbarmachung der Gefügebestandteile.

Metallographische Untersuchung

Bei einer metallographischen Untersuchung wird eine Metallprobe Mikroskopisch oder Makroskopisch untersucht. Hierbei wird das Gefüge, zum Gefüge gehören insbesondere die Phasen mit dazwischen befindlichen Phasengrenzen, Seigerungen bzw. Dendriten, die Körner mit dazwischen befindlichen Korngrenzen, Poren, Lunker, Einschlüsse etc., beschrieben.

Mikrogefüge

Gefüge eines Werkstoffes, erst bei Anwendung besonderer optischer (Mikroskop) Hilfsmittel erkennbar ist.

ASTM Definition[6]

microstructure—the structure of a suitably prepared specimen as revealed by a microscope.

Mischkristall

Mischkristall homogene, feste, kristalline Phase aus zwei oder mehreren Elementen

ANMERKUNG

Man unterscheidet den Substitutionsmischkristall, bei dem Gitteratome des Grundelements durch Atome des Lösungsmittels ersetzt sind, und den Einlagerungsmischkristall, bei dem sich Fremdatome auf Zwischengitterplätzen des Grundelementes befinden.

nadelige Struktur von Gusseisen

graues Gusseisen mit Kugelgraphit. Es unterscheidet sich vom grauen Gusseisen mit Lamellengraphit in seiner chemischen Zusammensetzung lediglich durch die Zugabe von Magnesium (von 0,04 % bis 0,06 %), Cer und seltenen Erden, welche die Bildung des Kugelgraphits beeinflussen.

ANMERKUNG

Üblicherweise wird Gusseisen mit nadeliger Struktur einer Wärmebehandlung unterzogen, z. B. Austempern, Normalglühen, Abschrecken und Anlassen.

nadelförmiges Gefüge

nadeliges Gefüge, dessen Bestandteile im Schliffbild als Nadeln erscheinen

Orientierung

Vorzugsrichtung oder Orientierung der Schliffebene zur Verformungsrichtung, es wird zwischen Längs-, Quer- und Flachschliff -(oder Aufschliff) unterschieden. Siehe Schlifflage/Schliffrichtung

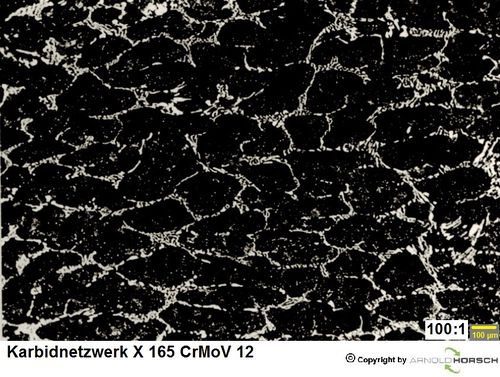

Netzwerk

Netzwerkartig angeordnete Struktur im Gefüge. z.B. Karbidnetzwerk

ASTM Definition[6]

network structure—a structure in which one constituent occurs primarily at the grain boundaries, thus partially or completely enveloping the grains of the other constituents; on a two-dimensional section cut through such a structure, the grain boundary constituent will appear as a network.

Orientierung

Siehe Schlifflage

ASTM Definition[6]

orientation—the angular position of a crystal described by the angles which certain crystallographic axes make with the frame of reference. In hardness measurements, the relationship between the direction of the axes of the indenter of a

Oxidation

Ergebnis einer Reaktion von Sauerstoff mit Eisen und oxidbildenden Legierungselementen in Eisenwerkstoffen. Mit steigenden Temperaturen und Dauer erhöht sich die Dicke der Oxidschicht

ANMERKUNG 1

Beim Eisen kommen drei verschiedene Oxide vor: Wüstit (FeO), Magnetit (Fe3O4) und Hämatit (Fe2O3).

ANMERKUNG 2

Es ist zu unterscheiden zwischen Oxidation als Ergebnis eines gewünschten Oxidierens, z. B. bei

Oxynitrierung, Bläuen oder nach einem Nitrocarburieren, und Oxidation als unerwünschtem Effekt der Aufkohlung in sauerstoffhaltigen Aufkohlungsmitteln, siehe auch „Randoxidation“.

Phase

strukturell homogener Bestandteil eines Systems

Polieren

Polieren einer Probe um einen metallographischen Schliff Fertigzustellen, erfolgt in verschiedenen Schritten, je nach Poliermittel bis zu einer Körnung von 0,05µm.

Primärgefüge

Übliche Bezeichnung für das bei der Erstarrung des flüssigen Stahles/Gußes sich aus der Schmelze bildende Kristallgefüges, das u.U. auch nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur vorhanden sein kann.

Primärkorn

Übliche Bezeichnung für das Austenitkorn, im Gegensatz zum Ferrit-Perlit-Korn, dem sogenannten Sekundärkorn.

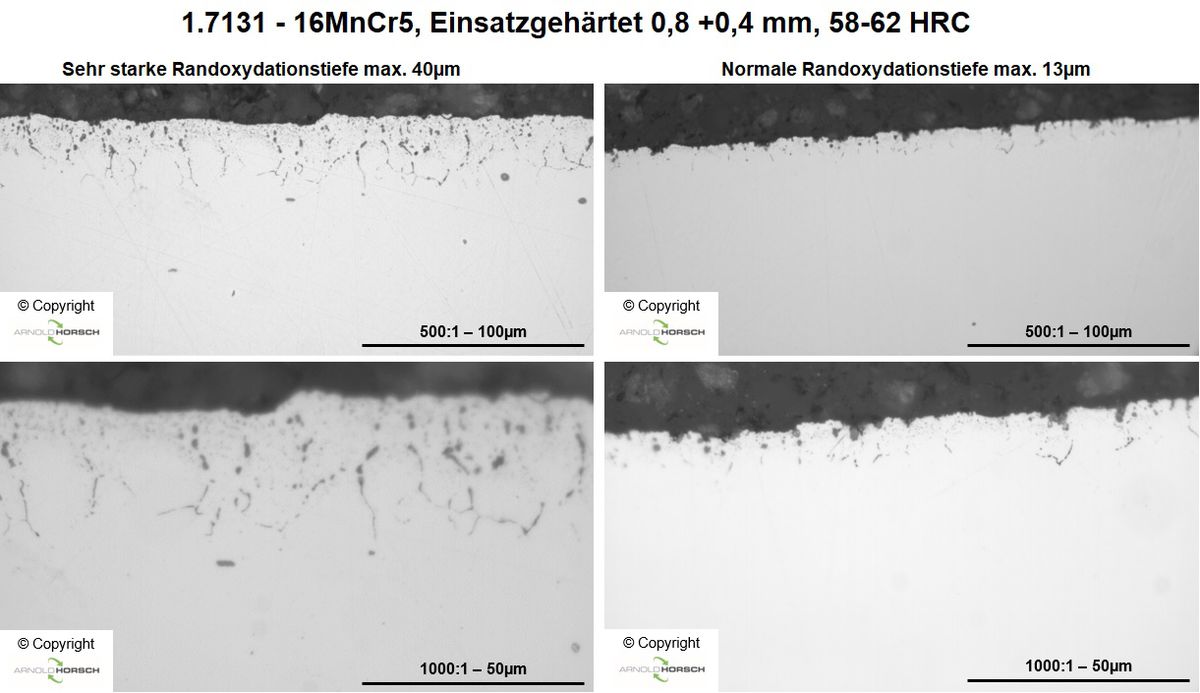

Randoxidation

Definition nach DIN 30901 - 2016-12[10]

äußere Oxidation

- Verzunderung

- Oxidschicht infolge eines Wärmebehandelns in einer Atmosphäre mit hohem Sauerstoffangebot (oder Sauerstoffpartialdruck)

- ANMERKUNG Dabei bildet sich die Oxidschicht mehr oder weniger geschlossen an der Werkstückoberfläche und wächst überwiegend nach außen.

Randoxidation

- innere Oxidation Ausscheidung von Oxiden innerhalb der Randschicht eines Werkstückes infolge eindiffundierten Sauerstoffs

randoxidationsähnliche Erscheinungen

- Entstehung von Poren durch Carbonitrieren, die nach Form, Größe und Häufigkeit ausgeschiedenen Oxiden bei einer Randoxidation ähnlich sind

Randoxydation nach Aufkohlung

[8]

[8]

Riss

Im Allgemeinen wird ein Riss durch Hinweis auf die Bedingungen der Rissbildung gekennzeichnet, z. B. Warmriss, Härteriss.

- Wärmebehandlungsriss / Härteriss, Riss der in einem Eisenwerkstoff durch unmittelbare oder verzögerte Auswirkungen eines Wärmens oder eines Abkühlens hervorgerufen wird.

- Schleiffriss, Riss der während des Schleifprozesses entsteht

Schleifen

Schleifen einer Probe um einen metallographischen Schliff herzustellen, erfolgt in verschiedenen Schritten oftmals mit Siliciumcarbidpapier bis zu einer Körnung von FEPA 1200 (4000), oder mit Diamantscheiben.

Schliff

Bezeichnung für eine Werkstoffprobe, die für eine Gefügeuntersuchung an einer Fläche geschliffen, poliert und meist geätzt ist.

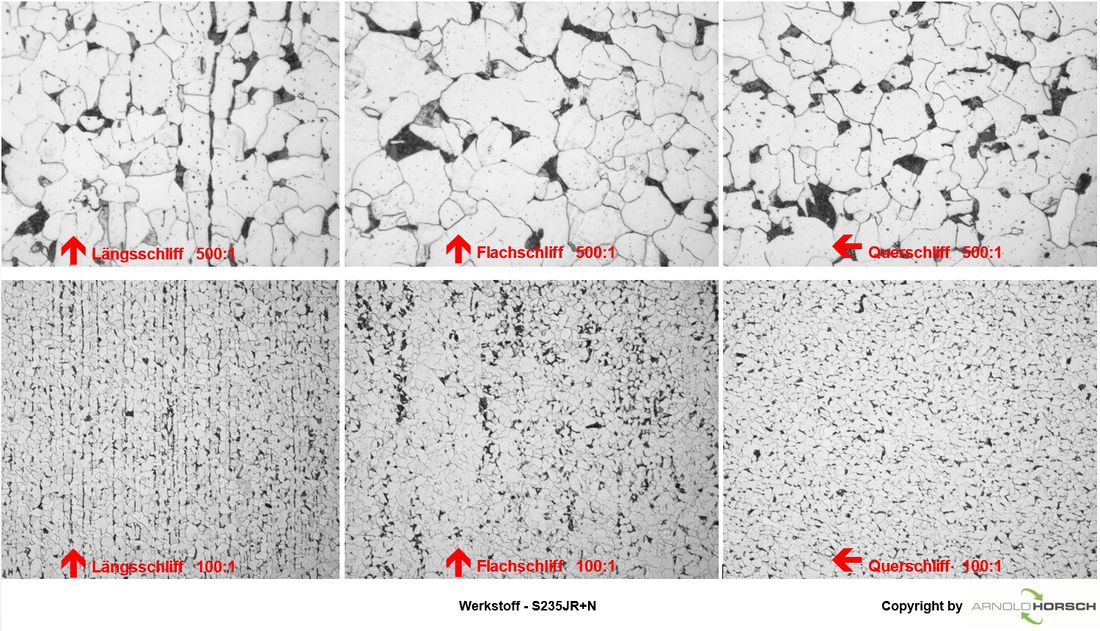

Schlifflage/Schliffrichtung

Lage des Schliffes in einem Bauteil, bezogen auf die Vorformungsrichtung beim Umformen. Es wird unterschieden zwischen:

- Längsschliff

- Querschliff

- Flachschliff

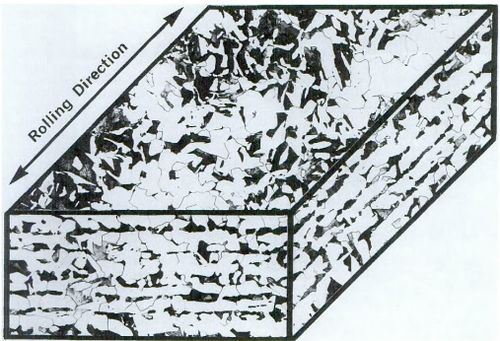

Abhängig von der Schlifflage zur Verformungsrichtung können metallographische Strukturen vollkommen anders aussehen und wenn zwei Betrachter, dann dasselbe Material betrachten sehen sie beide was anderes. Die Schlifflage muss bei der Gefügeauswertung immer angegeben werden. Ist die Orientierung der Verformungsrichtung nicht bekannt muß dies im Prüfbericht zu vermerkt werden.[4] [8]

Im gezeigten Beispiel ist gut erkennbar, dass bei den unterschiedlichen Schlifflagen zur Verformungsrichtung, sowohl der Gesamteindruck des Gefüges als auch die Korngröße anders erscheint.

ASTM Definition[6]

cross direction—one of three mutually perpendicular directions used to define a worked material, specifically that direction in the plane of working which is at right angles to the direction of maximum elongation.

Segregation

Ungleichmäßige Konzentration von Kohlenstoffteilchen, Schwefelteilchen oder anderen Bestandteilen in Stahlprodukten infolge langsamer Verfestigung.

ANMERKUNG Durch Diffusionsglühen kann die Segregation vermindert werden. Das Problem tritt in der modernen Stahlherstellung und beim Stranggussverfahren weitgehend nicht mehr auf.

Sekundärgefüge

Übliche Bezeichnung für das nach Umwandlung des Austenits im festen Zustand gebildete Gefüge.

Sekundärkorn

Übliche Bezeichnung für das nach der Umwandlung des Austenits vorhandene Korn, z.B. Ferrit-Perlit-Korn.

Trennen

Heraustrennen von metallographischen Proben aus eine Werkstück oder Bauteil. Erfolgt mit verschiedenen Methoden wie Sägen, Trennen usw..

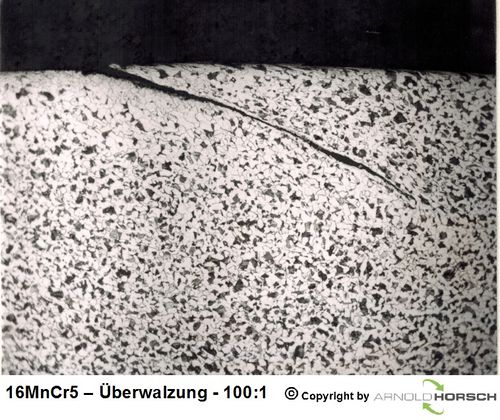

Überlappung - Überwalzung

Oberflächenfehler der beim Walzen oder Schmieden entsteht wenn Material übereinander geschoben wird.

Verbrennung

Irreversible Änderung des Gefüges und der Eigenschaften durch beginnendes Aufschmelzen an den Korngrenzen

Versetzung

Kristallographischer Fehler oder Unregelmäßigkeit innerhalb eines kristallinen Gefüges. Es sind zwei grundlegende Arten zu unterschieden:

- Stufenversetzungen

- Schraubenversetzungen.

ANMERKUNG Kaltumformen erhöht den Anteil an Versetzungen und bewirkt eine höhere Festigkeit.

voreutektoidische Ausscheidung

Bestandteil, der sich beim Austenitzerfall vor der eutektoidischen Umwandlung bildet ANMERKUNG 1 Bei untereutektoidischen Stählen ist die voreutektoidische Ausscheidung Ferrit, bei übereutektoidischen Stählen ist die voreutektoidische Ausscheidung ein Carbid.

ANMERKUNG 2 Die Phasen eines Eisenwerkstoffes sind z. B. Ferrit, Austenit, Zementit, usw.

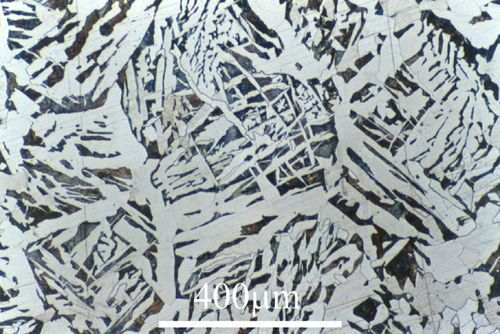

Widmannstätten-Struktur

Das Widmanstätten-Gefüge, benannt nach dem österreichischen Naturwissenschaftler Alois von Beckh-Widmanstätten (1754–1849).

Das eigentliche Widmannstättensche Gefüge entsteht bei Stählen mit C-Gehalten bis ca. 0,4 %. Dabei tritt bei gröberem Austenitkorn diese Gefügeanomalie schon bei niedrigeren Kohlenstoffgehalten und bei kleineren Abkühlgeschwindigkeiten auf.. Die Gefügeausbildung in "Widmannstättensche Anordnung" kommt sowohl bei untereutektoiden als auch bei übereutektoiden Stählen vor. Bei grobem Austenitkorn (dadurch zu lange Diffusionswege) und schneller Abkühlung von hoher Austenitisierungstemperatur (dadurch zu geringe Diffusionszeit) erfolgt die Ausscheidung voreutektoider Segregate, wie Ferrit oder Sekundärzementit, auch als nadelförmiger (spießiger) Gefügebestandteil innerhalb der Austenitkörner. Durch diese Gefügeanordnung liegt dann entweder der Ferrit oder der Zementit in der typischen spießigen Form vor. Bei Kohlenstoffgehalten in der Nähe des Eutektoids kommt diese Gefügeanomalie nicht vor, oder ist hier, aufgrund zu weniger voreutektoider Ausscheidungen, zumindest nicht zu erkennen. Bei untereutektoiden Stählen ist das Widmannstättensche Gefüge dem Zwischenstufengefüge (Bainit) im Aussehen und im Entstehungsmechanismus sehr ähnlich. Oft liegt es auch parallel vor und ist manchmal nicht von Zwischenstufe zu unterscheiden.[11]

ANMERKUNG

Bei untereutektoidischen Stählen erscheinen im metallographischen Schliff Ferritnadeln in einer perlitischen Matrix. Bei übereutektoidischen Stählen bestehen die Nadeln aus Zementit.

ASTM Definition[6]

Widmannstätten structure—a precipitate structure, resulting from the precipitation of a new phase along certain crystallographic planes of the parent solid solution and characterized by a geometrical pattern appearance in the microstructure, originally observed in meteorites but readily produced in many other alloys with proper heat treatment.

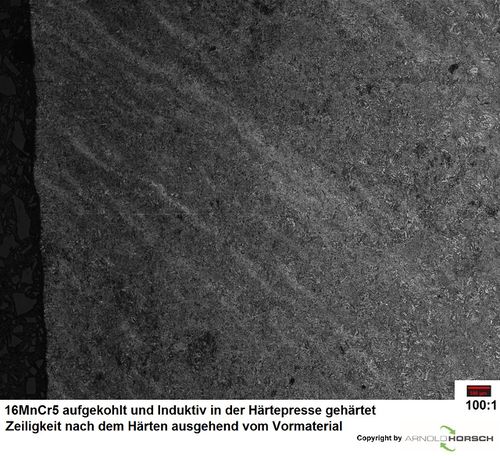

Zeilengefüge / Zeiligkeit

Zeilenstruktur parallel zur Umformrichtung verlaufende Zeilen, die im Schliffbild sichtbar werden und die im Laufe des Umformens eingetretene Streckung der Bereiche unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung wiedergeben.

[2]

[2]  [8]

[8]

Eine bereits im Primärgefüge angelegte Zeiligkeit, z.B. der Legierungselemente, kann beim einer abschließenden Wärmebehandlung immer noch nachgewiesen werden. Im nachfolgenden Beispiel wurde die kritische Abkühlgeschwindigkeit partiell unterschritten, in den sichtbaren hellen Zeilen wurde der Austenit nur zu einem bainitisches Gefüge umgewandelt, Ursache war eine sehr starke Zeiligkeit des Ausgangswerkstoffes 1.7131 - 16MnCr5.

Carbidzeiligkeit in einem ledeburitischen Chromstahl 1.2080 - X210Cr12

Einzelnachweise

<references> [1] [4] [2] [5] [8] [3] [2] [9] [6]

- ↑ 1,0 1,1 Floris Osmond, MICROSCOPIC ANALYSIS OF METALS, CHARLES Griffin & COMPANY,Limited , London, 1904

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Light Microscopy of Carbon Steels, Leonard Ernest Samuels, ASM International, 1999 Referenzfehler: Ungültiges

<ref>-Tag. Der Name „Samuels“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 L. Habbraken et J.-L. De Brouwer, DE FERRI METALLOGRAPHIA I, Presse Academiques Europeennes S.C., Bruxelles, 1966

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Dr. Sc. Hermann Schumann et. al., Metallographie,11. Auflage, VEB Fachbuchverlag für Grundstoffindustrie, Leipzig

- ↑ 5,0 5,1 Dipl. Ing. Kurt Walczok, Lexikon der Begriffe der Eisen- und Stahlindustrie mit Definitionen und Erklärungen, Herausgegeben von der Beratungsstelle für Stahlverwendung in Zusammenarbeit mit dem VDEH, 2. Auflage 1974

- ↑ 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 ASTM E7, Standard Terminology Relating to Metallography

- ↑ http://www.schmitz-metallographie.de/de/ueber-uns/news/63-news-140227-baumannabdruck, 2017.01.24

- ↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 Arnold Horsch, Seminar Metallographie in der Praxis, Teil 1, Arnold Horsch e.K., Remscheid

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 DIN EN ISO 3887, Stahl - Bestimmung der Entkohlungstiefe, Beuth Verlag GmbH, Brlin

- ↑ [https://www.beuth.de/de/norm/din-30901/265107301) DIN 30901 Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen - Ermittlung der Tiefe und Ausbildung der Randoxidation

- ↑ http://www.metallograf.de

- ↑ http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2008/Steel_Microstructure/SM.html